世界上有这么一个地方,说汉语、写汉字、用人民币,却不属于中国

全球化浪潮下,文化孤岛的坚守与期盼——探秘缅甸佤邦

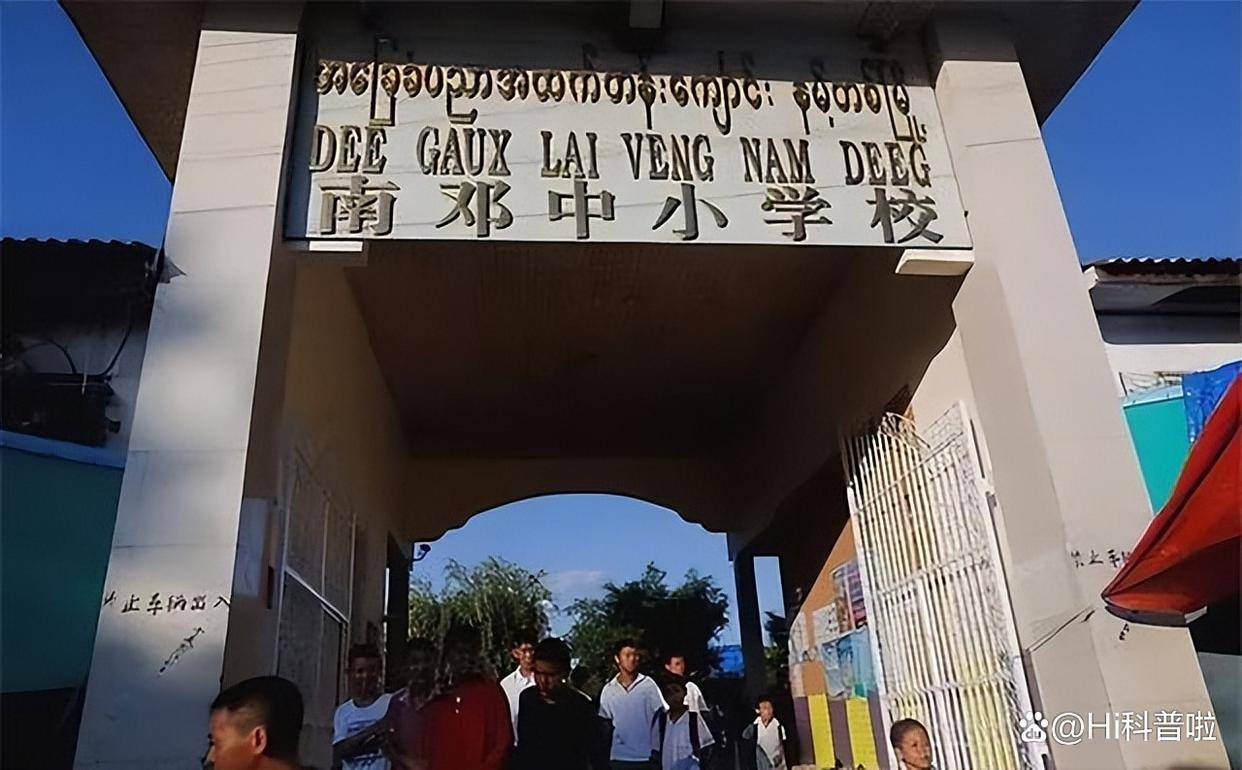

在世界的某个角落,存在着一个令人惊叹的文化奇观:缅甸佤邦。这片面积约3万平方公里,人口逾60万的自治区,却仿佛是一座活生生的中华文化博物馆。在这里,汉语是官方语言,汉字遍布街头巷尾,人民币是主流货币,春节的鞭炮声与春联的喜庆氛围,如同中国内地的缩影,学校里孩子们朗诵的更是熟悉的《三字经》、《弟子规》,使用的教材也大多为人教版。这一切,都超乎你对一个位于缅甸境内的地区的想象。

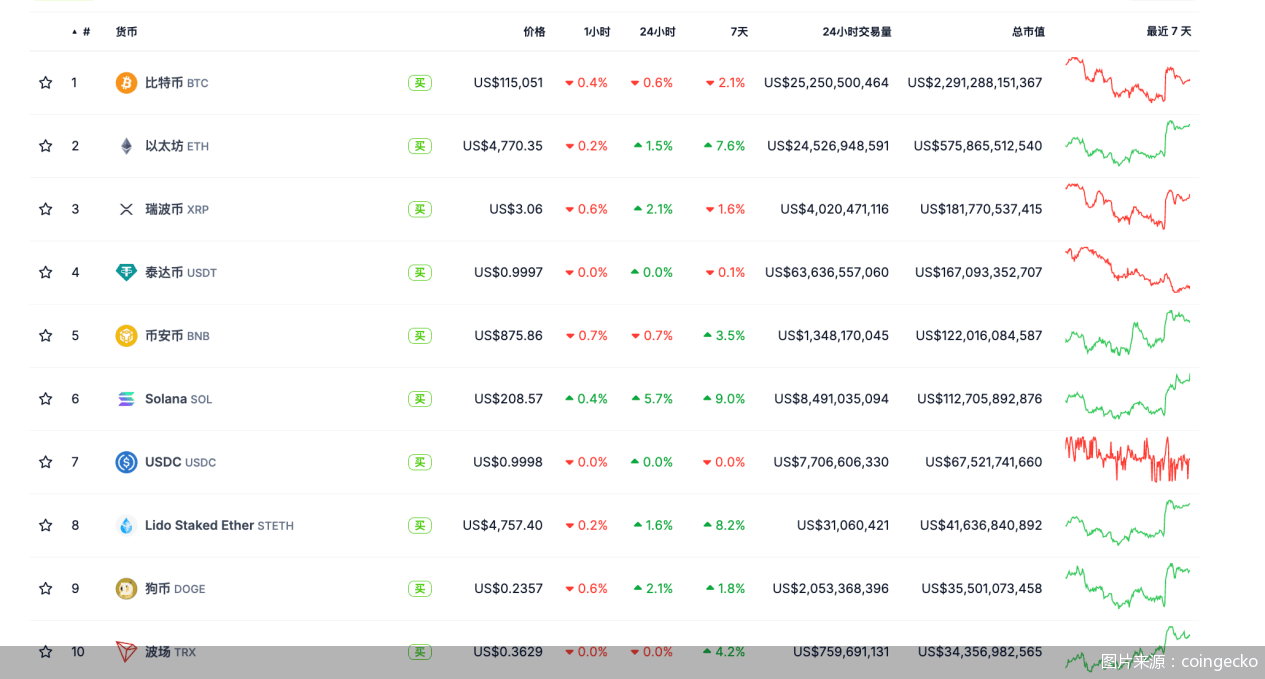

人民币的流通,是佤邦中国化程度的最佳体现。走入佤邦的集市,你会发现一个奇异现象:商家更乐意接受人民币,甚至直接拒收缅币。据官方统计,当地90%以上的交易使用人民币结算,从日常购物到工资发放,人民币如同当地流通的“硬通货”。这种现象并非偶然,它根植于佤邦与中国的深厚经济联系。80%以上的商品源自中国,从生活必需品到建筑材料,人民币的稳定性也更受当地商人青睐,相比缅币的波动,人民币带来了更大的安全感。此外,与中国频繁的边境贸易(年贸易额超过20亿人民币)也使得人民币的使用大大降低了交易成本,提高了经济效率。许多佤邦居民更是在中国银行开户,使用微信支付宝进行日常支付,经济生活与中国高度融合。

展开全文

中国的大力援助,更让佤邦的面貌焕然一新。近年来,中国企业承建了佤邦90%以上的道路项目,邦康、勐波等主要城镇的面貌已今非昔比,宽阔整洁的街道,完善的路灯照明系统,甚至超过了一些中国县城的建设标准。电力建设方面,中国企业投资建设的多座小型水电站,彻底解决了佤邦的用电难题,告别了依赖柴油发电机的时代。在农业方面,中国农技专家引进的杂交水稻新品种,使粮食产量翻倍,稻田实现了普遍的双季栽培;玉米、甘蔗等经济作物的种植技术也得到显著提升,农民收入大幅增加。此外,中国援建的学校和医院遍布佤邦各地,众多中国教师和医生奔赴这里,为当地教育和医疗事业贡献力量,这份无私的援助,更让佤邦人民真切感受到血浓于水的亲情。

然而,高度的文化和经济融合,并未掩盖佤邦面临的现实困境。国际社会对其政治地位的不承认,当地居民缺乏国际通行的护照和身份证明,出行极其不便。与缅甸中央政府的关系也时常紧张,政治博弈从未停歇。经济结构单一,主要依赖矿产开采和边境贸易,缺乏现代制造业和服务业,尽管中国投资不断涌入,但受制于政治地位,大规模产业转移仍然面临诸多挑战。教育水平也需要进一步提升,虽然汉语普及率很高,但高等教育资源匮乏,许多优秀学生不得不前往中国求学,人才流失问题较为严重。

尽管如此,佤邦人民对中华文化的坚守从未动摇。他们并非追求激进的政治变革,而是默默传承着祖先的文化传统,期盼着有朝一日能够真正回归祖国的怀抱。 这段历经千年风雨的中华文化传承,在全球化浪潮中显得尤为珍贵。 佤邦的存在,深刻地提醒我们:文化的力量远比政治边界更加持久,血缘纽带和文化认同,是任何政治力量都无法割断的。或许,未来有一天,这个文化孤岛能够与祖国实现更紧密的联系,那将是对千年情缘最好的回馈。

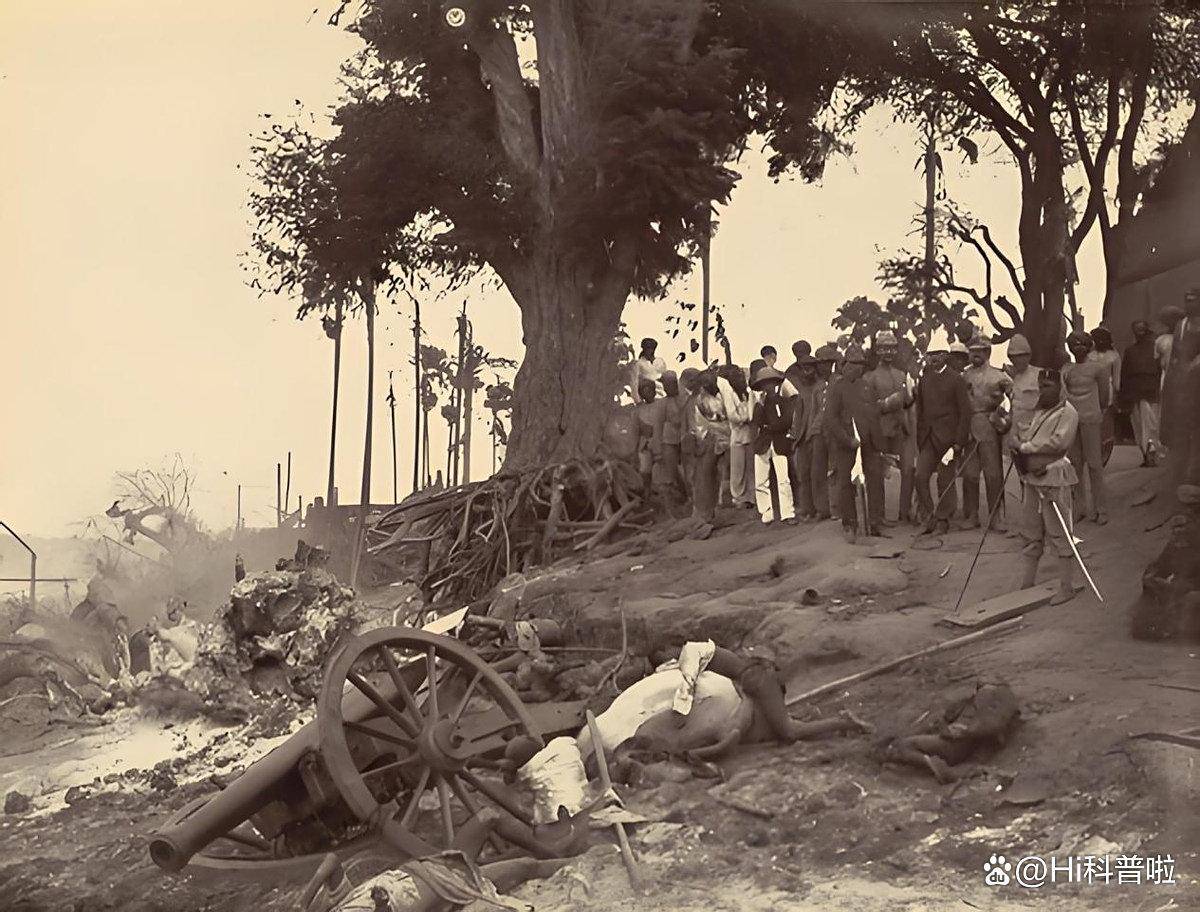

这段历史可以追溯到1200多年前。唐宋时期,佤邦地区分别属于南诏国和大理国管辖;元朝时期,这里正式纳入中央政府的直接管辖,明清两朝沿袭了这一制度。然而,19世纪末,英国发动第三次英缅战争,并通过不平等条约《中英会议滇缅条约》,强行将包括佤邦在内的大片中国领土割让给缅甸。清政府的无力抵抗,使得这块世代相传的土地被强行划归他国。1948年缅甸独立后,佤邦被强行纳入缅甸联邦体系,但由于语言、文化和信仰上的巨大差异,缅甸政府的缅化政策遭遇了强烈的反抗,最终导致佤邦长期处于半独立状态。这段被列强强行割裂的历史,也解释了佤邦人民对中国深厚的情感。在他们心中,自己本就是中国人,只是被历史的巨浪暂时冲散而已。 在佤邦的街头,你能感受到一种穿越时空的错觉:汉语是官方语言,汉字遍布街头的每一个角落,从政府大楼到街边小铺,几乎没有缅文标识;政府机构设置也完全照搬中国模式,县委书记、县长、部长等职务一应俱全,会议上大家操着标准的普通话讨论工作。每年春节,家家户户张贴春联,挂起红灯笼,孩子们穿着新衣拜年收红包,鞭炮声从除夕夜一直持续到元宵节;中秋节赏月吃月饼,清明节扫墓祭祖,端午节包粽子……这些传统节日在佤邦一个不少,热闹程度甚至超过中国内地的许多地方。从小学到高中,学校使用的教材大部分为人教版,孩子们从拼音学起,学习中国历史和地理,汉语普及率超过85%。当地政府每年还选派优秀学生到中国大学深造,人数约占应届毕业生的30%。这种文化认同并非表面现象,而是深入骨髓的:他们用筷子吃饭,尊老爱幼,待人接物的方式都与中国人如出一辙。对他们而言,这些并非外来文化,而是祖先传承下来的根。

评论