民国时期的一块“大洋”,换算成人民币大概多少钱?说出来别不信

在原始社会时期,人们尚未形成关于经济的明确概念,更不存在“买卖”这种制度。那时,各家若想获取自己所需之物,大多依靠以物易物的方式来交换。虽然这种方法在当时算是解决需求的手段,但实际操作起来极为不便,常常出现价值难以对等或找不到合适交换对象的情况。

随着社会逐渐走向有序,人类开始寻找更高效的交易方式。历史考古资料显示,在商代遗址中,人们发现了海贝等实物,这说明早在商朝乃至更早的夏朝,人们已经开始尝试使用货币作为交换媒介。这种方式不仅让交易更加灵活,也使得商品交换的范围大大拓宽。

然而,当时由于处在分封制的环境下,不同地区的货币并没有统一的标准。直到秦始皇完成统一大业,建立中央集权制度后,才首次将“秦半两”确立为全国通行的货币,从而推动了中国货币制度的规范化,进入了发展的正轨。

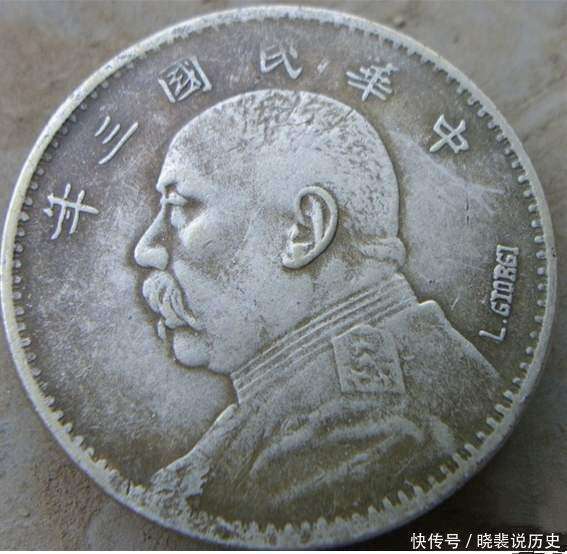

进入近代以后,1910年清朝灭亡,中国最后一个封建王朝宣告结束。此后北洋政府对货币制度进行了改革,废除了长期使用的“银两”制度,改以“大洋”为新的货币单位。因为大洋上铸有袁世凯的头像,人们习惯称其为“袁大头”。这一货币在当时迅速普及,并成为社会经济生活中的主流支付方式。

展开全文

袁大头的使用一直延续到新中国成立。随着人民币的正式发行,银元逐渐退出历史舞台,中国现代货币体系才最终建立起来。今天我们常听说民国时期的教授或教师月薪是多少大洋,引发了人们对其与现代货币购买力对比的兴趣。

在民国社会,由于长期战乱,人们生活条件艰难,普遍只求温饱,不敢奢求更多。以鲁迅先生为例,他在北京任教初期月薪约为60大洋,随着地位与资历的提高,薪资涨到350大洋,凭借这份收入,他甚至买下了一座四合院。这说明鲁迅无疑属于当时的高收入阶层。而普通工人的收入就显得拮据许多。1917年,圣约翰大学的学生曾统计:一个普通工人若要养活五口之家,每月支出约15大洋,但普通男工月收入常常只有10大洋左右,女工也差不多。上海作为远东第一大都市,工人收入普遍在1至1.5大洋之间,条件好一些的才有4至6大洋。由此可见,社会底层生活之艰辛。

至于“一块大洋究竟相当于今天多少钱”这一问题,学者们常以金价或物价来换算。若以金价为准,1914年第一次世界大战时期,中国未直接参战,国内尚算稳定,当时金银比约为1:15,后来逐渐演变为1:40。按照银元含有24克纯银来计算,一块大洋大致等于1克黄金,以当今价格推算,约合350元人民币。而从物价角度来看,当时1个大洋等于1000个铜板,2个铜板可买一个包子,如今1元钱也能买一个包子。由此换算,1大洋大致等于500元人民币。

综合这两种方式来看,民国时期的一块大洋大约折合350至500元人民币。但需要注意的是,战乱频仍导致通货膨胀严重,价格波动极大。在抗战时期,甚至有一块银元折合近800元人民币的情况。因此,当时鲁迅月薪数百大洋,换算过来确实可称得上“年薪百万”的高收入人群。

这段历史不仅展现了中国货币演变的过程,也让我们更加直观地理解了民国时期社会的经济状况与人民的生活水平。

评论